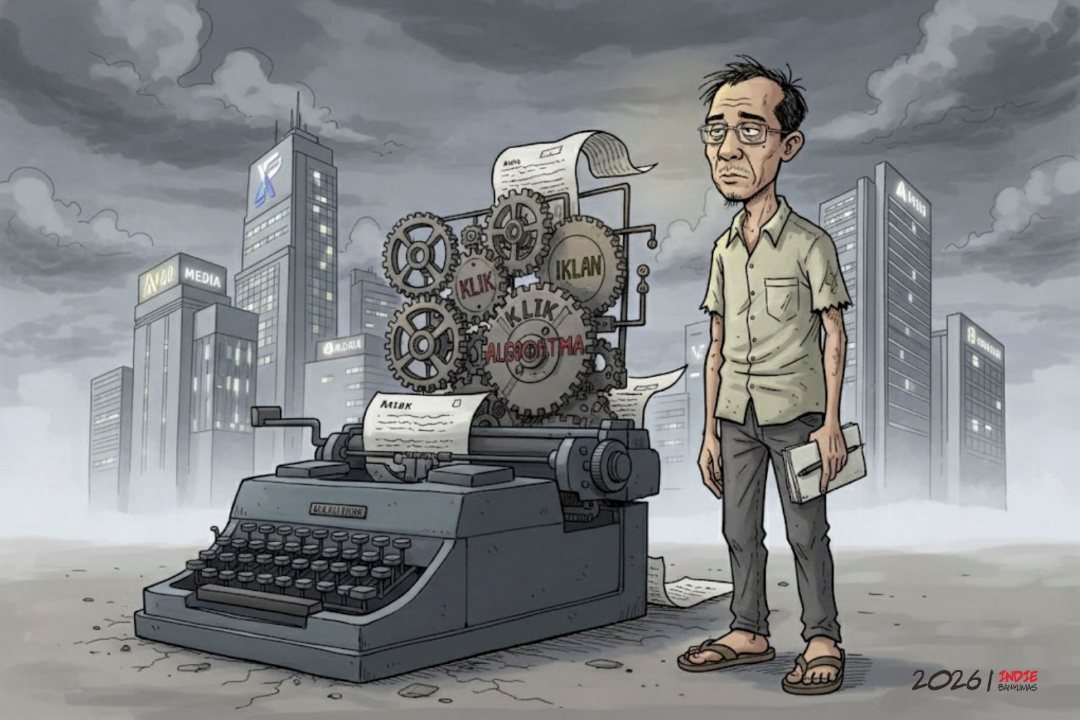

Siapa kami? Jawaban setengah bercanda: media kecil yang kerap dipandang sebelah mata oleh banyak orang, termasuk sebagian pemangku kebijakan, yang menganggap tak lebih dari media “abal-abal”. Maaf, sedikit curhat di awal.

Jawaban seriusnya, media alternatif dengan pola pemberdayaan yang sedang berupaya menjalankan praktik jurnalisme yang berbeda dari media konvensional atau arus utama. Bukan karena ingin sekadar tampil beda, melainkan untuk memberi solusi atas berbagai praktik bermasalah di media mainstream.

Ketika media arus utama dikuasai kepentingan penguasa yang saling main mata dengan jejaringnya, kami mencoba menantang praktik itu dengan cara yang kadang ekstrem: mulai dari mengorbankan uang rumah tangga yang hanya tak seberapa sebagai modal, hingga bekerja tanpa bayaran di fase awal karena kami non Bohir. Tapi sungguh, kelakuan kami ini jangan ditiru, kami pun tak akan melakukannya jika tidak terpaksa.

Saat media mainstream berlomba memproduksi URL demi klik, kami memilih mempraktikkan jurnalisme yang telaten: membagikan tautan berita ke berbagai grup WhatsApp meski notifikasinya mungkin membosankan, melayani komunitas dan gerakan sosial warga meski belum sepenuhnya bisa kami akomodasi, serta menekuni isu-isu yang kerap diabaikan atau dianggap tidak seksi oleh media arus utama. Sebutan sebagai “Tukang Gedor” pun harus kami terima dengan hati yang lapang.

Tenaga, semangat, dan cinta kami pada jurnalisme memang besar, tetapi jumlah kami tidak banyak dan modal kami pas-pasan. Meski begitu, pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki tetap berharga. Temuan dan pembelajaran ini mungkin tidak dapat diterapkan di semua konteks dan skala media, namun ada banyak hal yang bisa dibagikan agar jurnalisme publik yang berkualitas tidak mati bersama industri media yang kian kapitalistik.

Jurnalisme pada dasarnya merupakan aktivitas yang memakan biaya besar tanpa janji cuan yang sepadan. Informasi merupakan public goods yang semestinya tidak semata-mata ditopang oleh mekanisme pasar.

Sejak awal, praktik jurnalisme atau kegiatan pers memang selalu disubsidi. Monetisasi konten hampir tak pernah mampu 100 persen menghidupi kerja jurnalistik. Sumber dana terbesar dan paling lama menopang jurnalisme adalah iklan dan dana publik. Di Indonesia, pers yang ditopang dana publik antara lain TVRI dan RRI. Kantor Berita Antara, meski berbentuk BUMN, setiap tahun juga menerima dana publik dari APBN. Di luar negeri, model serupa dijalankan oleh BBC, ABC, PBS, atau DW.

Kontribusi pembaca yang membayar konten atau berita dalam beberapa kasus memang bisa membantu menopang keberlanjutan media. Tetapi, nilai itu pun jelas tidak seberapa karena kami hidup di daerah. Karenanya, khalayak atau audiens adalah gunung yang harus kami daki, badai yang harus kami arungi, atau pertempuran yang mesti kami menangi—setidaknya agar tidak mati konyol.

Harus diakui, media alternatif seperti kami masih kerap gelagapan menghadapi media sosial dan berebut perhatian dengan akun hiburan serta konten brainrot. Platform seperti Instagram dan TikTok mempersulit pengguna untuk mengklik tautan artikel karena ingin audiens tetap berlama-lama di dalam platform. Akibatnya, konten jurnalistik kerap diperlakukan setara dengan konten hiburan. Sementara itu, X dan Facebook memang lebih memfasilitasi klik tautan, tetapi banyak pembaca pada demografi tertentu tak lagi aktif di sana.

Pola konsumsi berita pun bergeser. Orang yang sekadar mencari informasi atau pembaruan tidak lagi harus mengunjungi situs media; cukup dengan menggulir linimasa media sosial. Ingin mendengar opini atau perspektif berbeda? Banyak key opinion leader yang bisa diikuti. Belum selesai di situ, kini kami juga dihadang oleh kehadiran artificial intelligence yang secara drastis menurunkan trafik ke situs web. Nilainya, tinggi lah.

Kesulitan, itu memang konsekuensi yang harus kita sepakati. Namun, yang bisa kami lakukan adalah menolak bertarung di arena yang aturannya sepenuhnya didikte oleh platform hingga person. Meski kami ingin karya jurnalistik dibaca sebanyak-banyaknya orang, ukuran kesuksesan tidak boleh direduksi hanya pada jumlah klik atau pageviews. Apalagi klaim yang berbunyi bahwa mereka punya media yang sudah lama berdiri dan menganggap bahwa dirinya besar.

Ada juga yang lebih sontoloyo, melemahkan kredibilitas media dengan mengatakan jika media itu baru ‘sah’ kalau sudah terverifikasi dewan pers.

Angga Saputra

indiebanyumas.com